ランチェスター戦略

【成功実例多数!】ランチェスター戦略の基本を学ぶコンサルティングと研修

厳しい時代を勝ち抜く中小企業の皆様へ

経営戦略を決める為の設計図「ランチェスター戦略」と「経営の8大要因」への招待

激化する市場競争、先行きの不透明感…まさに「戦略」なくして企業の持続的成長は望めない時代です。

競争の原理原則である竹田陽一先生が40年にも渡る研究で体系化されてきた「竹田ランチェスター戦略」をしっかりと学んでみませんか?

こんな社長におススメです

- 激しい競争の中で、自社の進むべき方向性が見えない

- 限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間)をどこに集中すれば良いか分からない

- 大手企業や競合他社にどう対抗すれば良いか、具体的な戦略が描けない

- 売上やシェアが伸び悩んでおり、成長の突破口が見つからない

- 商品開発、販路開拓、営業力強化、組織づくり等、特定分野で課題を抱えている

- 日々の判断が感覚頼りになっており、確かな根拠に基づいた意思決定がしたい

その解決の糸口となり、競争に打ち勝ち、確固たる地位を築くための「原理原則」があります。

それが、「ランチェスター戦略」です。

しかし、「なんだか古臭い軍事理論でしょ?」「シェア争いばかりで、現代のビジネスには合わないのでは?」「難しそうで、うちの会社には縁がない」…そんな否定的なイメージや誤解をお持ちではないでしょうか?

確かに、ランチェスター戦略はその起源から専門用語も多く、一部では「時代遅れ」といった印象を持つ方からは誤解を含めた意見も聞かれます。

ですが、これらの否定的な意見の多くは、ランチェスター戦略の本質を捉えていないか、表面的な情報から生じていることが多いのです。

もともと軍事戦略として生まれたこの法則は、「競争における数的(量や質)な力関係」を科学的に分析し、勝利への道筋を照らし出す、時代を超えた普遍的な知恵なのです。

そして、このランチェスター戦略を日本のビジネスに深く浸透させ、特に中小企業でも実践可能な経営戦略へと昇華させたのが、ご存知の方も多い竹田陽一先生です。

このサービスでは、ランチェスター戦略の王道である福岡のランチェスター経営株式会社の竹田陽一先生が開発した教材を活用して、あなたの会社にランチェスター戦略をフレームワークとして落とし込んでいく「ランチェスター活用サービス」です。

ランチェスター戦略の本質は、孫氏の兵法における「戦わずして勝つ」

競争で大切なことは「どこのフィールドで挑戦するのか?」という事です。

中小企業はどこの市場を狙うのかということを考えるという事は、「商品戦略」、「地域戦略」、「業界/客層戦略」によってのみ決めることができます。

しかしそれは、この3つのフィールドにバランスよく取り組めという事ではなく「どこのフィールドから切り口を見いだすのか?」という点が重要になります。

大きく成長をして大企業になっている会社は、どこも最初からこの3つのフィールドでの拡大を目指してきたわけではなく「商品」から取りくんだり、「地域」から取り組んだり、特定の「業界/客層」での取組から成長する段階で最終的に3つのフィールドを市場として手に入れています。

なぜ、はじめから3つのフィールドを狙えないのかということですが、それはとてもシンプルで中小企業は「経営資源が限られている」からです。

中には戦略的なとりくみとして「商品」と「地域」、「商品」と「業界/客層」、また「地域」と「業界/客層」を組み合わせて戦略を考えることは、より精密に自社の経営戦略を決定する要素として考える場合があります。

例えばフレンチ・レストランという「商品(業態)」と、「名古屋市中区」と言った具合に考えて、差別化を考えていくという進め方で、さらにその先に「営業戦略」、「顧客維持対策」を考えていく流れになります。

このサービスでは会社全体でランチェスター戦略の知識を共有することで、経営者と社員が同じ言語で、同じフレームでビジネスについての視点を共有して頂くためのもので、会社の経営戦略を決めることが目的ではなく、まずは「知識」として「ランチェスター戦略」を経営判断の武器として身につけて頂くことが目標です。

ランチェスター戦略とは?

ランチェスター戦略は、元々第一次世界大戦中にフレデリック・ランチェスター氏が提唱した法則を、故・田岡信夫氏が販売戦略に応用し、さらに竹田陽一先生が中小企業向けに体系化したものです。

この戦略の核心は、「弱者の戦略」と「強者の戦略」を明確に区別し、自社の市場におけるポジション(強者か弱者か)を認識した上で、最適な戦い方を選択することです。多くの中小企業は「弱者」の立場にあるため、「弱者の戦略」を徹底することが重要になります。

「弱者の戦略」とは?

一点集中主義(ナンバーワン主義)

強者と同じ土俵で同じように戦っても勝ち目はありません。そこで、特定の地域、特定の顧客層、特定の商品・サービスといった狭い範囲に経営資源を集中し、その分野で圧倒的なナンバーワンを目指します。部分的にでもナンバーワンになることで、顧客からの支持を得やすくなります。

差別化戦略

強者とは戦わない方法で勝ち筋を考えます。

価格競争に巻き込まれるのではなく、品質、サービス、専門性、顧客との密接な関係性など、独自の強みを探して勝負します。

接近戦・局地戦

大々的な広告宣伝ではなく、顧客一人ひとりとの関係性を重視した営業活動や、口コミ、紹介などを活用します。特定のエリアや顧客層に深く食い込むことを目指します。

ランチェスター戦略はフレームワーク

ランチェスター戦略の基礎を学んで頂きながら社長さんには「社長のための経営分析」をすることに取り組んでいただきます。

経営分析は、1910年にアメリカで銀行の貸付係をしていたアレキサンダー・オニールが考えたやり方が使われています。

分析の4大用途

分析は当然なんに使うか、用途によって違ってきます。

- 銀行用

貸付をするための分析。 - 投資家用

株を買う人用。資産状態、配当性を知る。 - 社長用

安全値と段階的な危険値の提示。 - 従業員の教育用

損益状態や従業員の貢献度を。従業員の立場でもわかるように説明。

決算書従業員に見せて自分の会社はガラス張りですという人がいますが、従業員の立場で理解できるように説明されてないと、決算書を見ただけでガラス張りにはなりません。

ランチェスターでは、この③の分析に決算書を利用してランチェスター研修と並行して取り組んでいただきます。

会計の専門家は、①の銀行用途に投資家用の分析が中心になることが多く、④従業員教育の分析は、とても少ないのが現実です。

ランチェスター知識+社長用の経営分析+経営の8大要因

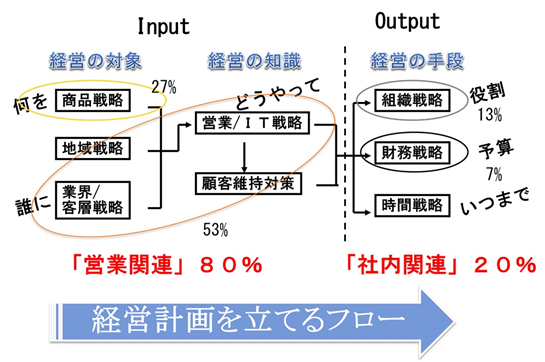

そして経営戦略構築に具体的に取り組むのが勝つための設計図「ランチェスター戦略」と、それを決定する「経営の8大要因」に会社の現状を落とし込んでいきます。

激化する市場競争、先行きの不透明感…まさに「経営戦略」なくして企業の持続的成長は望めない時代です。

竹田陽一先生は、ランチェスター戦略の原理原則を経営の隅々にまで適用し、経営者が取り組むべき課題を「経営の8大要因」として体系化しました。これは、まさに勝つための経営を実現する具体的な設計図と言えるでしょう。

なぜ今、中小企業こそ「ランチェスター戦略」と「経営の8大要因」なのか?

ランチェスター戦略の本質、特に「弱者の戦略」と呼ばれる部分は、リソースの限られた中小企業が、厳しい競争の中で確固たる地位を築き、成長していくための強力な羅針盤となります。この戦略的視点から「経営の8大要因」を自社のオリジナルで最適化することで、具体的な会社の取るべき成功のための行動計画が見えてきます。

ランチェスター経営の8大要因

- 経営の対象

- 商品戦略

- 地域戦略

- 業界/客層戦略

- 経営の知識

- 営業戦略

- 顧客維持対策

- 経営の手段

- 組織戦略

- 財務戦略

- 時間戦略

【経営の対象】 どこで戦うか?

商品戦略、地域戦略、業界/客層戦略

ここで言う「一点集中主義」とは、文字通り、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・時間)を、あれもこれもと分散させるのではなく、勝利の可能性が最も高い「たった一つの、あるいはごく限られた分野」に的を絞って投入する考え方です。

これは、決してその『一点』がダメになったら会社全体が立ち行かなくなる、というような一点依存の危うい経営を推奨するものではありません。

そうではなく、限りある貴重な経営資源を賢く活用し、投資の効率性を最大限に高めるための戦略的な『選択と集中』なのです。

誤解する方が多いと思いますが『選択と集中』とは会社の命運を一点に掛けるというものではありません。

しかし、考えてみてください。

多くの中小企業にとって、経営資源は潤沢ではありません。

そのナケナシの経営資源を、あちこちの分野に少しずつ薄く広げて投資していては、まるで水たまりに水を撒くようなもので、大きな成果は期待できません。 それぞれの分野で中途半端になり、体力のある大企業や専門性の高い競合には太刀打ちできないでしょう。

しかし、「一点集中主義」は、最も勝てる可能性の高い、あるいは最も成長が期待できる「一点」(例えば、特定の顧客層が熱望する独自商品、競合が手薄なニッチ市場、自社だけが持つ特殊技術など)を見極め、そこにリソースを重点的に投下します。それは、一点突破で確実な成果を狙い、投資の無駄を徹底的に省く、極めて合理的なアプローチです。

虫眼鏡が太陽光を一箇所に集めて紙を燃やすように、自社の全戦力を特定の一点に集中させることで、小さな力でも他を圧倒するほどの大きな成果を生み出すことが可能になります。そして、その一点でNo.1の地位を築けば、顧客からの絶大な信頼、ブランド力の向上、価格競争からの脱却といった多くのメリットを享受でき、結果的に投資効率は格段に高まるのです。これが、弱者が強者に打ち勝つための最も効果的な戦い方の一つであり、賢明な経営判断と言えるでしょう。

その経営戦略の対象となるのが「商品」、「地域」、「業界/客層」です。

事業計画も、この「経営の対象」を考えることからスタートします。

逆にこれらを決めない状態では、「営業戦略」や「組織戦略」、「財務戦略」を構築することなど不可能なのです。

会社として取り組むことを決めないで、どうやって組織や財務を考えることができるのでしょうか?

ほとんどの中小企業にとって、この分野は「経営戦略」構築のフレームワークだとお考え下さい。

冒頭で申し上げた通りすべてを一点に掛けるのではなく、あくまでも一点を核にピボット戦略に繋げていきます。

ランチェスター戦略からのピボット戦略へ

『一点集中』とは、成長に向かうピボット戦略に進んでいくための最初の核を作ることです。

ランチェスター戦略の「一点集中」は、ピボット戦略における最初の核となる部分を効果的に作り出すための非常に重要なアプローチと捉えることができます。この2つの戦略を絡めて説明します。

ピボット戦略とは

ピボット戦略とは、企業、特にスタートアップが事業を展開する中で、当初の計画や仮説が市場の反応やデータに基づいて、事業の根幹となるビジョンや強みを活かして隣接する市場領域に戦略的に拡大させていくことです。

仮説と検証を繰り返しながら、今より成功確率の高い方向へ成長路線を拡大していくイメージです。

「一点集中」とピボット戦略の「核」の構築

ピボット戦略を実行する上で、まず必要となるのが「事業の核となる部分」、つまりその事業が持つ本質的なビジネスモデルの価値や揺るがない強みです。この「核」がなければ、どこへ向かってピボットすべきかの判断軸が定まりません。

ここでランチェスター戦略の「一点集中」が活きてきます。

最初の「核」の探索と確立

事業の初期段階や、新たな市場へ挑戦する際、企業は多くの場合「弱者」の立場にあります。この時、手当たり次第に手を出すのではなく、ランチェスター戦略に基づき「勝てる可能性のある一点」を「商品」「地域」「業界/客層」から検討します。

それは特定のニッチ市場、特定の顧客ニーズ、あるいは自社が持つ独自の技術かもしれません。そして、その仮説としての市場に経営資源を投下し、PDCAをしながら徹底的に深掘りします。顧客の声を聞き、製品やサービスを磨き上げ、その小さな市場やセグメントでNo.1を目指します。

「一点集中」による「核」の強化

「一点」で確かな手応えを得たりすることで、そのビジネスモデルの「核となる強み」や「独自の価値」が明確化・強化されます。これがピボット戦略における「ビジネスモデルの軸」となります。

例えば、「特定の顧客層に対する深い理解と、そのニーズを満たす圧倒的な製品力」が「核」として確立されるかもしれません。これは前述の「商品戦略」と「業界/客層戦略」を組み合わせた戦略構築の考え方です。

「核」を基にしたピボット

市場の反応が芳しくない場合や、より大きなチャンスが見つかった場合、この確立された「核」を維持しつつ、ターゲット市場や製品の提供方法などをピボットします。

例えば、「特定の顧客層向けの製品A」で「核」を築いた企業が、その「核」(顧客理解や製品開発ノウハウ)を活かして、隣接する「別の顧客層向けの製品B」や「同じ顧客層向けの新しいサービスC」へとピボットする、といった具合です。

この際も、ピボット先の新しい分野で再び「一点集中」の考え方を適用し、そこでNo.1を目指すことが重要になります。

ランチェスター戦略の「一点集中」は、リソースの限られた企業が競争優位性を確立するための強力な手段です。決してリスク分際することなく一つに絞り込めという発想ではありません。これをピボット戦略の初期段階に適用することで、ビジネスモデルの「核となる強み」を効率的に、かつ強固に作り上げることができます。

「会社の根本的な強みや、一番得意なこと(これが軸足!)」は良く分析して「お客さんに何を売るか」「どうやって売るか」「誰に売るか」といった具体的な作戦ややり方を考えてみることが、ここで言うピボット戦略です。

「一点集中」とは、他を全部やめてしまうのとは違います。

それまでやってみて「こうしたらもっと良さそうだ!」と学んだことをヒントにして、より成功する可能性が高い道を探し、進む方向を修正して成長路線を作り出していくイメージです。

例えるなら…

バスケットボールの「ピボットターン」を想像してみてください。

片方の足をコートにつけたまま(これが軸足=会社の夢や強み)、もう片方の足で踏み出す位置や体の向きを変えて、相手をかわしたり、新しいパスコースを探したりしますよね。あれと同じです。軸はブラさずに、攻め方や進む方向を変えるわけです。

あるいは、カーナビが「この道は渋滞しています。別のルートを検索しますか?」と提案してくるのに似ています。目的地(成功)は変えずに、そこへたどり着くための道筋(戦略や戦術)を変えるのです。

なぜピボットするの?

それは、最初に考えた仮説が必ずしもベストとは限らないからです。

実際にやってみて初めて分かることや、市場の変化に合わせて、より良い方法を見つけ出し、柔軟に対応していくことで、成功の確率を高めるためです。

経営の8大要因について

商品戦略 どの商品・サービスでNo.1を目指すか?(一点集中・差別化戦略)

ランチェスター戦略における「商品戦略」は、企業がどの商品・サービスで市場にアプローチし、競争優位を築くかを決定する非常に重要な戦略です。

特に経営資源が限られる中小企業にとっては、弱者の戦略である「一点集中主義」や「差別化」が中心となります。一方、市場のリーダーである強者は「フルライン戦略」や「ミート戦略(模倣戦略)」を取ることがあります。

ランチェスター商品戦略では、「グー・チョキ・パー理論」というものがあります。

最初は「グー」で新しい商品をローンチします。

その商品がある一定の販売力を持つことができるようになった時にはラインナップを増やします。

これが「チョキ」。

そしてランナップを増やしながら数を増やしていくと「パー」です。

「パー」になったら再度、商品の見直しをして「グー」に絞るということを繰り返していく考え方です。

どの分野の商品を考えていくのかという事は、後述する「地域戦略」や「業界/客層戦略」と絡めて決めていく場合もあります。

地域戦略 どのエリアに経営資源を集中させるか?(地域No.1戦略)

ランチェスター戦略、特に地域戦略(弱者の戦略)は、特定の地域でNo.1を目指すことで市場での生き残りと成長を図る戦略です。

経営資源が限られる中小企業にとって、非常に有効な考え方となります。

中小企業の場合、地域密着型の営業が多いのが特徴で、ネット販売など全国を対象にしていない場合は「地域戦略」が顧客作りには欠かせないものとなります。

特に医療クリニック、歯科医院、工務店、リフォーム業、美容室、飲食業、小売業、不動産業など地域営業を主体としている社長には知識として、必ず知っていなければならないメソッドです。

業界/客層戦略 客層別のニッチ市場でシェアをアップ(領域No.1戦略)

ランチェスター戦略における「業界/客層戦略」は、特定の業界や顧客セグメント(ニッチ市場)に経営資源を集中し、その分野でNo.1の地位を確立することを目指す戦略です。これは特に、経営資源が限られる中小企業が大手企業と効果的に競争するための「弱者の戦略」として非常に有効です。

特定の業界や客層において必要不可欠であるけれども、大手から見ればマーケットが小さ過ぎて大手が参入してこない領域でしっかりと顧客を増やしていく戦略です。

大手が衰退産業だと判断していたりする業界や客層はとてもチャンスの多いマーケットです。

例えばプロパンガス業界。

プロパンガス自体を販売するビジネスはマーケットの広がりを期待できないかもしれませんが、そうはいっても無くなることのない市場でもあります。

実際に全国のプロパンガス店を対象に「プロパンガス専用の管理システム」を全国展開して、作業が追いつかないほど忙しく利益を出している会社も存在しています。

しかし地味過ぎて誰もその客層には注目しないからこそ強者として、利益を享受することができるのです。

業界や客層を特化して大手が興味を持たないニッチ市場を開拓できれば、利益性は一気に高まります。実際にベンチャー企業時代に「業界/客層」に特化した商品を開発して上場している会社は山ほどあります。

「経営の対象」≪商品戦略≫≪地域戦略≫≪業界/客層戦略≫は、会社の「投資」先を考えるということです。

経営の知識 どのように販売して、どう顧客維持をしていくのか?

営業戦略、顧客維持対策

≪営業戦略≫中小企業は弱者の「接近戦」で効果を発揮

ランチェスター戦略における「営業戦略」は、市場における自社のポジション(強者か弱者か)によって、取るべきアプローチが大きく異なります。基本的には、**弱者は「一点集中・局地戦」で特定領域でのNo.1を目指し、強者は「広範囲・確率戦」で市場全体のシェアを維持・拡大しようとします。

営業の範囲を広げるという事は、投下する資金の増大を意味します。

中小企業が間違って「広範囲・確率戦」に踏み込んでしまうと、資金ショートなどを引き起こす結果を招くことになります。

経営の対象を考えて顧客との関係性の構築を目的とした営業活動を、それに合った形にしていく必要があります。

ネットの広告費が高騰する現在は、アナログでもデジタルでもとても重要な理論となります。

最近のネットショップでもデジタルを活用した「超接近戦」が主体となっています。

「ランチェスター営業戦略」の理論を知っているのと知らないのとでは、能力差が5倍から10倍差になるというのが竹田陽一先生のお言葉です。

顧客維持対策

弱者(市場シェアが低い企業、中小企業など)にとって、顧客維持は事業の存続と成長に直結する極めて重要な課題です。

新規の顧客を作ることは経営で一番コストが掛かることです。

せっかく作った顧客にアップセリング、クロスセリングなど色々な提案をすることで繰り返し購入してもらったり、新しい顧客を紹介してもらうことは会社経営にとっての生命線ともいえる対策です。

経営の手段 会社の目的、目標を実現するためのバックヤード

組織戦略、財務戦略、時間戦略

組織戦略

ランチェスター戦略における「組織戦略」は、企業が市場で選択した戦略(弱者の戦略か強者の戦略か)を効果的に実行し、目標を達成するための組織のあり方、構造、運営方法を指します。戦略と組織は密接不可分であり、適切な組織戦略なくして戦略の成功はあり得ません。

組織を決定するには「経営の対象」、「経営の知識」の分野で何に取り組むかを決めておくことが最も重要となります。

それを決めないで組織を決めてしまうと社員の「役割」と「責任」がはっきりとしないものになってしまいます。

そして組織は会社の中で「戦略を決める役割」の人と、「戦術をおこなう役割」の人の区別がとても大切になります。

この組織論は軍隊の組織論からきていますので、これを無視して組織を組み立てると社員の「ヤル気」に依存した、とても無責任な組織ができあがってしまいます。

財務戦略

ランチェスター戦略における「財務戦略」は、企業が市場での競争を勝ち抜くための諸戦略(商品戦略、営業戦略、組織戦略など)を資金面から支え、その効果を最大化するための計画と実行を指します。

企業の市場ポジション(弱者か強者か)によって、その特徴と重点を置くべきポイントは大きく異なります。

特に資金力が限られる「弱者」(市場シェアが低い企業、中小企業など)は、財務面においても「選択と集中」の原則を徹底し、効率性と安定性を最優先します。

財務戦略のポイントは会社の投資効率がどのようになっているのかを、社長が把握できる自分用の「経営分析シート」を作成しておくことです。

決算が良いとか悪いというだけでなくインジケーターとしての指標を日頃から持つことが、経営判断には不可欠です。

時間戦略

ランチェスター戦略における「時間戦略」は、経営目標を達成するために時間という有限な資源をどのように認識し、計画し、活用するかという視点での戦略です。市場におけるポジション(弱者か強者か)によって、時間の捉え方や活用の仕方に明確な特徴が現れます。

例えばアナログ営業に使う時間は3タイプしかありません。

1つは移動時間、2つ目は社内時間、3つ目は顧客とのコミュニケーション時間。

1と2にほとんどの時間を割いている場合は、ほぼ赤字になってしまいます。

これは内勤の社員も同じで「お金を生み出す時間」をどれだけ使えるかというのが利益の源泉になります。

しっかりとした社員の時間戦略を立ててPDCAを繰り返すことが、利益性の向上には求められるのです。

ランチェスター戦略に取り組んで成長した会社

「本当に中小企業やベンチャーで成長できるの?」そう思われるかもしれません。

しかし、実際にランチェスター戦略の考え方を取り入れ、弱者の立場から目覚ましい成長を遂げ、強者の地位を確立した企業は数多く存在します。

旅行業界 エイチ・アイ・エス(H.I.S.)

大手が独占していた市場に対し、「格安航空券」という一点に経営資源を集中。ターゲットを絞り込み、弱者の戦略(差別化・一点集中)を徹底することで、業界の常識を覆し急成長を遂げました。

小売業界 セブン-イレブン・ジャパン

特定の地域に集中的に出店する「ドミナント戦略」を採用。これにより、配送効率の向上、地域内でのブランド認知度の圧倒的向上を実現し、地域No.1の地位を確立。これを繰り返すことで、コンビニエンスストア業界の巨人へと成長しました。これもランチェスター戦略(地域戦略・強者の戦略の応用)の好例です。

EC企業 メルカリ

フリマアプリ『メルカリ』は、当初スマートフォンアプリに特化し、個人間取引(C2C)の「手軽さ・出品のしやすさ」という一点に集中。既存のオークションサイトとは異なる土俵と独自の強みで差別化を図り、弱者の戦略を徹底。フリマアプリ市場で圧倒的な強者の地位を確立しました。

これらの企業は、まさにランチェスター戦略と経営の8大要因に基づき、自社のリソースを最も効果的な一点に集中させ、競争優位を築き上げてきたのです。

大手にできない戦い方で、確かな成長を

前述の会社だけでなくトヨタ自動車、花王など多くの会社が目標設定にランチェスター戦略を取り入れていたりしますが、成長している会社で取り組んでいることがランチェスター戦略に当てはまっていることを理解していない会社も少なくありません。

ランチェスター戦略は、中小企業が大手と同じ土俵で戦うのではなく、「自社が勝てる場所で、勝てる戦い方をする」ための強力な武器です。限られたリソースを最大限に活かす「一点集中主義」、大手とは違う土俵で戦う「差別化戦略」、そして小さな市場でもNo.1になることで得られる確かな利益と安定。これらが、厳しい競争環境でも勝ち残るための鍵となります。

今こそ、感覚的な経営判断に、「科学的根拠」と「実践的フレームワーク」を。

冒頭のチェックリストに一つでも当てはまった経営者の皆様、まずは「ランチェスター戦略」と「経営の8大要因」という勝つための設計図に触れてみませんか?

弊社の書籍やセミナーなどを通じて、その第一歩を踏み出すことを強くお勧めします。この戦略とフレームワークは、貴社が競争を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるための、最強の武器となるはずです。

まずはお気軽にご相談ください。

貴社の現状と課題をヒアリングさせていただき、最適なご提案をさせていただきます。